OK, veamos si se puede describir un poco lo que pasa acá: Entrar por primera vez al Palais del Festival de Cannes, cuando uno es cinéfilo y ha dedicado su vida a las películas, es como entrar a la Meca. Uno debería arrodillarse cada vez que pasa por delante, sacarse el sombrero y persignarse. Por supuesto, estoy exagerando. Pero hay una sensación de historia en estas salas gigantes, de asientos rojos afelpados y gigantescos pasillos y escaleras, de la cual uno no puede abstraerse.

El domingo entré por primera vez al Palais du Festival. Fue una función de las 11 de la mañana así que no había mucho fotógrafo ni cámaras grabando, pero de todas maneras ese fue el primer momento en que pisé la alfombra roja. Una vez dentro, aunque estábamos en balcón (segundo piso), era como estar esperando una misa (llegamos media hora antes a la función para encontrar buenos asientos, es lo recomendable). Como sabrán los entendidos, en el Palais se exhiben solo las películas de la Competencia Oficial de Cannes, por lo que presentar una película en este teatro es –digamos- haberlo logrado. Es haber salido del silencio del anonimato o semi-anonimato y tener reconocimiento.

Es, por supuesto, un gran juego a la altura de los egos infinitos de quienes realizan cine. El reconocimiento que hace una alfombra roja sólo intenta equipararse con el sueño más salvaje de un ego descontrolado.

Primero, acceder es casi imposible. En este sistema de castas monárquico que son las credenciales, solo pueden obtener entradas los acreditados de prensa con más años en el festivales, los jurados, los invitados, los realizadores de las películas y sus equipos, y un montón de otros caza-entradas que de vez en cuando logran que alguien del festival (o su sindicato de técnicos, o la agrupación gremial francesa de turno) lo haga entrar al Palais. También están los beggars, los verdaderos mendigos de Cannes, una casta de personas que uno puede encontrarse todos los días en los pasillos y en la salida de las salas principales, que en lugar de pedir plata, con un cartelito pegado al pecho no solo ruegan por una entrada: la suplican. Algunos están tan desesperados que incluso en las funciones de gala llegan vestidos elegantemente y aún con el cartelito escrito a mano, por si se da el milagro de que un alma caritativa decida regalar su entrada, o se la pase para no perder puntos.

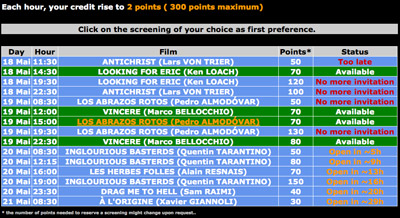

Lo de los puntos es increíble. Incluso los que tienen credenciales del mismo tipo son diferenciados secretamente por una especie de mastermind que ha decidido seguir con el sistema de castas en la red computacional del festival. Esto es porque aunque se tenga credencial de cierta importancia para llegar al Palais, además, se requiere de una entrada. (Incluso me tocó en una función ver llegar a Quentin Tarantino subiendo por la alfombra roja, saludando a los fans, y luego cuando llegó a la puerta… ¡el guardia le pidió la entrada!). Las entradas se solicitan por internet con días de anticipación y a una hora precisa. El sistema es complejo y medio latero de explicar, pero esencialmente se basa en una acumulación de puntos y horas que permite (o prohibe) sacar entradas. Por cierto, si uno no tiene demasiados puntos ni demasiadas horas, se da el caso de que cuando se está autorizado a pedir una entrada, ya no quedan. O sea, se las llevaron lo de las castas superiores.

Por lo tanto, un halo de exclusividad muy controlado y publicitado es lo que rodea cada una de estas funciones. (Por cierto, las entradas parecen tickets para entrar a la fábrica de Willy Wonka: son plateadas por el retiro).

Segundo, en el Palais –o Grand Theatre Lumiere- hay entre cuatro y cinco funciones diarias (8:30, 12:00, 15, 19 y 22 horas, aunque varía dependiendo de la duración de las películas), y las últimas dos son las llamadas Galas. “Un tuxedo o traje de noche son requeridos” dice el Festival’s Handbook que a uno le pasan cuando llega, pero la descripción se queda corta. Por tuxedo se entiende traje con corbata humita o de moño: no dejan entrar sin corbata ni con una tradicional, ni tampoco, en el caso de los hombres no puede uno vestirse con combinaciones de colores que no sean blanco, negro o gris. Algunos interpretan libremente esta regla y llegan con traje blanco y corbata y camisa negra y pasan sin problema. Otros más temerarios aparecen con tonalidades de azul o café y simplemente no son admitidos. Aunque claro, esta formalidad se da solo después de las 7 de la tarde, cuando las luces están encendidas, los curiosos se quedan mirando la llegada de las estrellas y los fotógrafos están agolpados (y también vestidos de gala) en el sector derecho de la alfombra roja.

En el Palais hay dos accesos: Orquesta (que es el primer piso del teatro) y Balcón (en el segundo piso de la sala, la del perraje). Los de Orquesta pasan frente a todas las cámaras, y los de Balcón entran por el lado. Por cierto, los del balcón –como fue mi caso la mayoria de las veces- siempre entramos peluseando, sacándonos fotos y hasta algunos dementes saludando a los curiosos, pero eso es común, y un grupo de bien entrenados guardias rápidamente apuran a los que se quedan demasiado rato. La idea es pasar digno por ahí, no más de 3 minutos. De fondo se escucha una música electrónica de yate, muy eurobasura, bien fea, y sobre ella, un animador francés va anunciando la llegada de las estrellas que no se bajan de limosinas si no que de muy decentes Peugeot, auspiciadores oficiales del festival.

Todo lo que ocurre afuera se ve en pantallas gigantes para los curiosos de la calle y –esto es lo novedoso- en la pantalla misma del interior de la sala. Muchas veces, si el famoso que aparece es respetado por la audiencia o es el director de la película que veremos, estallan respetuosos aplausos a la pantalla (lo que no deja de ser raro). Lo mismo courre cuando por la pantalla vemos que ese director entra a la sala. Las audiencias a veces se ponen de pie para aplaudir hasta que llegue a sentarse a su silla. En el caso de la función de “Kinatay”, la violenta e intensa película del filipino Brillante Mendoza, el que llegó a la sala fue Quentin Tarantino, y los dos sacaron aplauso.

Cuando la película comienza casi no hay comerciales, excepto la gradilocuente cortina del Festival que viene a confirmar para el director eso de “haberlo logrado”: es una animación de una larga escalera que parte desde las profundidades del mar, sale a la superficie, se eleva hasta cielo y llega hasta las estrellas, donde aparece el logo del festival: literalmente, el director puede sentirse con toda ese gente elegante viendo su película, que ya está en el firmamento.

Al final, cuando se acaba la película viene la ovación: los asistentes apluden por lo general no menos de cinco minutos, el director y equipo se ponen de pie, y los aplausos pueden extenderse por más rato. Según me contaban, la ovación más larga de Cannes la recibieron los hermanos Taviani por “La noche de San Lorenzo”: duró 65 minutos.

La primera función a la que fui fue una total decepción: el domingo a las 11 de la mañana para ver “Agora” de Alejandro Amenábar, una película tan mala y obvia que a uno le hace pensar que por lo menos algunas películas de Fuera de Compentencia llegan ahí porque alguien debe haber puesto mucho dinero para esa función (“Agora” es la película más cara de la historia del cine europeo y se hunde como plomo. Yo, incluso, me salí de la función).

La segunda película que me llevó al Palais fue la de Brillante Mendoza, que estaba mucho mejor, pero también en función “normal”. Y la tercera película (y única gala que he asistido hasta ahora) fue la de “Antichrist” de Lars Von Trier.

****

Vamos ahora a lo nuestro (cuando vienen espoliers, aparecen avisados)

“Kinatay” es una película intensa que sube y baja de velocidad con mucho control, que partí detestando y más tarde me ganó con fuerza. Parte con escenas callejeras de Filipinas: una pareja muy joven de veinteañeros recorre la ciudad en taxi para llegar hasta la ceremonia de su matrimonio civil. Están muy tranquilos y emocionados. No tienen mucha plata, la familia es chica y el juez que los casa es bueno para la talla. Luego, vemos que el joven recién casado estudia para ser detective en algo peor que un liceo chileno (nadie pone atención al profesor) y más tarde, casi sin darnos cuenta, se ve involucrado en un abismo de corrupción: vemos que se infiltra a una red de mafia filipina que secuestra a una prostituta llamada Madonna que les adeuda dinero, a quien golpean mientras la llevan en un largo y oscuro recorrido en auto por las calles y autopistas de la ciudad (casi en oposición a la secuencia inicial). Acá la película se vuelve más pesada y negra, y cuesta imaginar hasta donde quiere llegar.

Lo que viene entonces [y estos son los espoilers] son los ojos del mal: la tortura, violación y el largo descuartizamiento por partes de la prostituta, seguido de un tercer recorrido por la ciudad, esta vez de madrugada, en el que los mafiosos reparten los partes del cuerpo de la mujer por distintos basureros de la ciudad. El recorrido termina cuando los mafiosos llegan a tomar desayuno a un localucho donde el joven detective tiene que irse a vomitar de asco. Luego, toma un taxi, escucha en la radio del crimen que acaba de cometer, mientras en su casa su mujer prepara el desayuno. [fin de los espoilers]

Brillante Mendoza es de esos cineastas inéditos en Chile pero ya conocidos de este festival. Su perspectiva es política, con simpleza y sin demasiada voltereta. Por cierto, me alegra confirmar que Roger Ebert haya dicho que es esta es la peor película de la historia de Cannes. El gordo no puede estar más equivocado. Hasta el momento, de lo mejorcito de la competencia.

“Agora”, en cambio, bien podría llevarse ese título. Quizás no haya mucho que agregar a lo ya dicho por toda la comunidad de críticos acá en Cannes. Conozco muchos que ni siquiera se aparecieron a verla porque ya sabía como venía la mano. Pero uno es porfiado. La película se la juega por una tesis histórica de la antigüedad: que en el año 400 DC hubo un momento clave para la humanidad cuando se produjo el incendio de la biblioteca de Alejandría producto de las peleas religiosas entre Cristianos (lo malos de la película), Paganos (los amantes del conocimiento, los buenos) y Judios (los más o menos). En ese contexto, el personaje principal es la bella pero insipida Hypatia (Rachel Weicz) que ama los libros y el conocimiento, pero que sufre de cerca cómo las peleas religiosas son finalmente el problema que estancó a la humanidad nada menos que por mil años. Hasta el momento todo suena bien, pero la película es increíblemente plana, en lo formal y en lo narrativo (excepto de un excelente comienzo que se diluye y no tienen nada que ver con el resto de la película). De hecho, la cinta juega mucho con eso de que el cielo, el espacio exterior, vigila todo el rato lo que ocurre en la tierra, y la cámara salta de cualquier cosa que ocurra con los personajes (por ejemplo, tocar una flauta) hasta el espacio y después vuelve. Algo así como Google Earth, pero en película. Malaza y un claro signo de corrupción en el Palais. Si los periodistas de CIPER estuvieran acá investigarían.

Finalmente me voy a referir a “Antichrist”, la última de Lars Von Trier. Yo hace cinco años, después de salir de una función de “The five obstructions” en el Festival de Valdivia me prometí a mi mismo nunca más volver una película de Lars von Trier. He roto esta vez mi promesa, lo sé. Y supongo que volveré a romperla de puro vengativo, solo por la curiosidad malévola que me da ver la decandencia de este mercanchifle disfrazado de místico al cuete que ha dedicado su carrera a crear una sicopática apología al sadismo. No es que los personajes de Von Trier sean sádicos; su mirada es la sádica sobre sus personajes, y me parece medio intolerable que eso sea considerado un valor cinematográfico solo porque se opone a la concepción clásica del cine de la identificación. No es que me de lata Von Trier porque “no quiera sus personajes”; me da lata porque ese sadismo es burdo, y “Antichrist” lo deja meridianamente claro para la mayoría que le seguía comprando su rol de niño malo y terrible.

(Parte de su ego descontrolado –y que yo ya creo que necesita medicamentos- es la conferencia de prensa que dio acá en Cannes cuando se autodeclaró “el mejor director del cine del mundo”)

Ahora, “Antichrist” es cine publicitario. El prólogo (porque este maniaco depresivo divide así sus películas, con prólogo y epílogo) es un comercial de un perfume de Lancome mezclado con porno; todo lo que viene más adelante son comerciales de moda mezclados con gore. Y eso es todo: ese es su gran secreto cinematográfico, su supuesta trasgresión. La película parte con en esa estética de blanco y negro ultracontratastada, en la que una pareja tiene sexo bajo la ducha y las gotas (iluminadas para que se vean blancas) saltan sobre su piel. Mientras hacen el amor, y un gigantesco y falso pene de Willem Dafoe se mete entre las piernas de Charlotte Gainsbourg, un niño pequeño está en la pieza contigua y salta por la ventana. Ahí parte la tragedia de este matrimonio. Ella cae en depresión y él, que es sicoterapeuta conductista, la cuida y le recomienda que se vayan al lugar que ella más teme: su casa en el bosque, donde ella estuvo sola con su hijo por última vez, en las vacaciones.

En el bosque surge el mal, y los dos se vuelven loquitos, y tiran para olvidar, para sentir algo distinto al dolor (quizás la unica idea desarrollada por la narrativa de la película, aunque nada novedosa y ya explorada de mejor manera por Haneke). Pero el bosque tiene algo “raro”, es así como “mágico”, está como “vivo”, y por si no nos queda claro, los personajes lo dicen para nosotros: “La naturaleza es la iglesia de Satán” es el slogan que clarifica lo que veremos. Después, Willem Dafoe mueve unas ramas y aparece un zorro podrido, pero que se mueve (animatronic en mala) y mira a Willem y le dice con voz de “El exorcista”: “¡El caos reina!”. Esta secuencia, que en una de David Lynch puede ser aterradora, acá es pedestre y chistosa. Incluso, cuando la vimos la mitad de la sala soltó carcajadas. Y no es que una película no pueda jugar con categorías míticas y pesadillescas: el problema es que a esas categorías se accede de manera lateral, o bien no se accede. Si algo han destruido la ironía y los dibujos animados es la autoproclamada profundidad del misticismo, y en especial, la ridiculez de los preceptos miticos cuando son impuestos por la tradición. Como si Los Simpons o South Park hubieran intuido con más precisión que el camino a resolver el misterio de la existencia no es el de choque de simbolismos (la casa en el campo donde se quedan los protagonistas se llama “Edén”) sino que en la apropiación de esas categorías desde lo vivencial.

[en el siguiente parrafo, espoilers]

Porque, ¿qué sentido tiene que Charlotte Gainsbourg le reviente las bolas (literalmente) a su marido con una roca, y después, cuando lo masturba, en lugar de semen eyacule sangre? ¿Y de qué sirve que le perfore la pierna con un taladro, y luego le atornille una rueda de piedra a ella? ¿O que finalmente, se automutile el clítoris con una tijera cual la presidenta actual del jurado de Cannes lo hacía en “La pianista” de Michael Haneke?

[fin de los espoilers]

Es agotador ver películas que no tienen nada que decir del mundo, de este mundo, y que sigue atrapadas en una época primitiva en que se ponen en la pelea puros eventos simbólicos y referenciales como un ajedrez bien armado, con una estupenda estrategia de visibilidad (en este caso, la propia visibilidad del director) pero un poco problable repercusión en el tiempo.

Por cierto, un último cahuín: cuando fue la función de gala de “Antichrist” y terminó la película, Lars von Trier (en frente de su audiencia, compuesta por gente como Mick Jagger y el superventas Paulo Coehlo) se retiró rapidamente de la sala y no volvió más, a pesar de los desesperados esfuerzos de sus productores y los actores que ponían cara de circunstancia frente a la cámara. Quizás esperaba una ovación más larga que la de los hermanos Taviani. Ovación que por cierto, a los pocos minutos se acabó.